Le Débarquement constitue une formidable opération. Son succès marque le commencement de la Libération. Malheureusement, celle-ci s’accompagne de destructions et de pertes massives, militaires et, inévitablement, civiles.

‘For Overlord planners, one of the key items in their calculations had been the speed with which German renforcements would reach the invasion front. Much depended on Allied efforts to seal off the battlefield by the bombing programme‘, Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’

Lorsque nous parlons de guerre mondiale, nous pensons avant tout aux nations impliquées. Mais cela concerne également les individus. Ce qu’illustre, malheureusement, la bataille de Normandie.

En effet, celle-ci ne se limite pas aux seuls soldats allemands, américains, britanniques ou français. Du côté Alliés, entre les forces terrestres, la marine et l’aviation, combattent également des Polonais, des Norvégiens, des Belges et des Néerlandais ; des Canadiens, des Australiens, des Néo-Zélandais et des Rhodésiens ; et même un Suisse et deux Sud-Américains. Quant aux Allemands, ils comptent dans leurs lignes des Polonais, des Tchèques, des Luxembourgeois et des Alsaciens, enrôlés de force dans la défense du Mur de l’Atlantique. S’y trouvent également des prisonniers russes ainsi qu’un Coréen fait successivement prisonnier par les Japonais, puis par les Russes et, finalement, par l’armée allemande sur le front de l’Est.

Et, bien entendu, nous n’oublierons pas la population civile.

1. Les soldats

‘Despite all the months of training for the invasion, both the British and the Americans were totally unprepared for this beatiful but claustrophobic terrain‘, Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’

D’une manière générale, nous regardons le passé avec les yeux du présent. Nous visualisons donc, en 1944, des soldats parfaitement entraînés, professionnels, maîtres de leurs réflexes et sûrs d’eux. Et pourtant…

1.1. De l’entraînement et du moral

Certes, les troupes qui se lancent à l’assaut de la Normandie le 6 juin 1944 ont suivi un entraînement long et intense. Cependant, certaines d’entre elles prennent part à des combats d’une dureté inimaginable. Les pertes alliées s’avèrent élevées et s’intensifient au fur et à mesure que les armées progressent, ou s’efforcent de progresser vers le sud. Ainsi, environ 5000 soldats perdent la vie le 6 juin. Le bilan de la bataille de Normandie se monte à 73 000 morts et 153 000 blessés. Les Allemands laissent derrière eux 200 000 tués et disparus ainsi que 250 000 prisonniers.

Il s’agit donc de pousser rapidement un nombre important de renforts vers le front. Malheureusement, ‘These new arrivals were poorly trained and totally unprepared for what lay ahead… »They were too young to be killers and too soft to endure the hardships of battle » ‘. Confrontés à un terrain et des conditions des plus difficiles, ‘Fresh troops especially were disoriented… by the impossibilty of sighting the ennemy… They forgot the basic lessons of Infantry training‘.

Ainsi, et jusqu’au déclenchement de l’opération COBRA qui relance la dynamique des libérateurs, le moral des soldats alliés est mis à mal. La situation s’avère quelque peu inversée du côté allemand. Passée une certaine panique au moment du Débarquement, le professionnalisme et l’expérience reprennent le dessus. Les forces morales se révèlent également plus élevées, notamment parce que ‘The Germans were deeply influenced by the idea promoted through propaganda that they were fighting to defend their country from annihilation, while the Americans and British just wanted to get the war over with and return home.’ Cependant, cet état d’esprit s’effritera au fur et à mesure des succès de COBRA.

1.2. De la maîtrise de soi

Un aspect également important, lors des combats, est de conserver la maitrise de soi et, pour un chef sur le terrain, de ses soldats. Et de contrôler un tant soit peu sa peur. D’ailleurs, ‘the study of warfare should examine fear and the attempt of suppression of fear, because that, paradoxally, is probably the greatest source of violence‘. Or, dès le 6 juin, nous assistons à de nombreux incidents. Si, par exemple, à Omaha, les Américains sont engagés dans un combat des plus dur, tel n’est pas le cas à Utah. Ainsi ‘Frustration and the inevitable tension of the historic day produced a trigger-happy mood.’ A ces excités de la gâchette, nous pouvons ajouter ces avions alliés qui mitraillent des camionnettes françaises ou les châteaux d’eau.

Un autre problème se fait jour dès le Débarquement : des soldats sur les plages abattent plusieurs aéronefs alliés. Ils inaugurent ainsi une triste période de tirs fratricides. Plus tard, des navires abattront des mustangs et des spitfires. Des avions alliés largueront leurs bombes sur leurs camarades. Des véhicules blindés du même camp échangeront des tirs. Et, encore une fois, le bocage normand amplifiera le problème en raison d’un manque de visibilité évident ; un seul coup de feu suffit pour déchainer l’apocalypse.

Qui plus est, ‘Fear aroused by fighting in the bocage produced a hatred which had never existed before the invasion.’. Nous touchons ici à une autre dimension, celle de la haine. Celle-ci se manifeste dans les commentaires : « The only good Jerry soldiers are the dead ones ». Et dans certains faits aussi. Fort logiquement, à certains moments, les soldats touchent le fond. Comme en août, lorsque des Américains, bien qu’expérimentés, adoptent une ‘attitude of « silent mutiny« .

1.3. Sur le facteur psychologique

Aujourd’hui, nous évoquons souvent les cas de troubles du stress post-traumatique (TPST). Ceux-ci ont probablement toujours existé. Or, lors de la bataille de Normandie, le nombre de soldats en état de choc pendant les combats explose chez les Alliés : ‘Significantly, both American and British army psychiatrists were struck by the fact that comparatively few German prisoners appeared to be suffering from combat fatigue, even when they had endured far more intense shelling and bombing than Allied troops had 30,000 cases in the US forces alone.’

Le pourcentage est particulièrement élevé dans les premiers jours, évidemment dans les unités ayant connu les combats les plus intenses. L’estimation est de 10 à 30% de pertes médicales pour le seul 6 juin. Elles vont de 10 à 15 % sur les plages anglaises et canadiennes à 30 à 40 % pour Omaha. Là, certaines unités ont même atteint 50% en quelques heures. Or, cela s’avère d’autant plus grave que ‘At first, nobody really knew how to deal with this massive problem.’

Si le taux baisse ensuite quelque peu, le problème persiste en fonction des conditions de combat. Les renforts sont tout particulièrement touchés : certains ne tiennent pas 48 heures. A un certain stade, les médecins estiment que de nombreux cas ne doivent pas être renvoyés au combat car dangereux pour eux ET pour leurs camarades. Un programme de « réinsertion » fut institué : sur 1822 cas, 775 retournèrent au combat. Au bilan, entre le Débarquement et la fin de la bataille de Normandie, un quart des pertes médicales correspondent au choc de combat.

2. Et la population dans tout cela ?

‘Normandy, they had discovered… was to be the sacrificial lamb for the liberation of France‘, Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’

Mais les soldats, quel que soit leur camp, ne font pas que se battre contre d’autres soldats. Ils interagissent également avec la population. Parfois de façon inattendue. Dans tous le cas, les civils payent le prix fort.

2.1. Quand le civil est un ennemi potentiel

‘A number of American soldiers appear to have acquired a strong suspicion of the French before even setting foot in the country. ‘France was like enemy country ‘, Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’

Quand nous, Français, évoquons le Débarquement et les évènements qui s’en suivent, nous parlons de la « Libération ». De l’autre côté de l’Atlantique, il est question d’Invasion. C’est dire que le continent européen est assimilé, du moins par certains, à l’Allemagne nazie. Et que la « Collaboration » rend très méfiants les Alliés. A cela s’ajoute des idées reçues comme celle qui veut que les jeunes françaises soient des snipers combattant avec les Allemands. Idées faciles à véhiculer dans la mesure où nombre de jeunes soldats n’avaient jamais voyagé auparavant.

Pour tout compliquer, pour le Débarquement même, certains ordres indiquent clairement que tout civil aperçu à proximité doit être considéré comme ennemi et que tout civil armé sera abattu sur le champ. Certains soldats les appliqueront à la lettre, sans se poser de question. D’autres, heureusement, feront preuve d’intelligence de situation. Mais comment s’y retrouver dans un tel chaos ? Certes, nombre de civils apporteront leur aide à leurs libérateurs, notamment en leur indiquant la position de l’ennemi. Mais il n’est pas toujours aisé de se forger une opinion équilibrée. Surtout lorsque, village après village, des locaux viennent trouver les soldats pour dénoncer leurs voisins et/ou s’adonnent au pillage.

D’ailleurs, les soldats se livrent, également, à nombre d’exactions. Viols – les femmes françaises ne sont-elles pas des femmes faciles ? – et pillages se multiplient. Parallèlement, les massacres effectués par les unités allemandes se perpétuent dans toute la France ; Oradour-sur-Glane en est le symbole, mais il ne constitue pas, hélas, un cas unique. Ces atrocités correspondent, la plupart du temps, à des représailles suite à des attaques isolées ou organisées et perdureront jusqu’à la fin du mois d’août.

2.2. La Résistance

‘The main contribution which the Resistance offered to the success of Overlord lay not in guerrilla action, but in intelligence and sabotage, contributing to the isolation of Normandy from the rest of France‘, Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’

Avant le déclenchement d’OVERLORD, l’apport de la Résistance relève, effectivement, du renseignement. Selon le général William Donovan, chef de l’Office of Strategic Services (OSS) agence de renseignement américain), 80% des renseignements utiles lors du débarquement en Normandie proviennent de la résistance française. Ceux-ci portent sur les installations, plus particulièrement sur les défenses du « mur de l’Atlantique ». Alors que le « jour J » approche, ils traitent également de la localisation des unités allemandes.

Avec le 6 juin, les actions de sabotage s’intensifient. Tous les moyens sont bons pour ralentir le renforcement allemand, qu’il s’agisse de convois logistiques ou de la progression d’unités. Ainsi, la division Das Reich mettra 17 jours pour rejoindre la Normandie au lieu des 3 prévus. Le sabotage des voies ferrées empêche le ravitaillement en munitions. Celui des lignes téléphoniques ennemies met à mal le renseignement, le processus décisionnel et la diffusion des ordres.

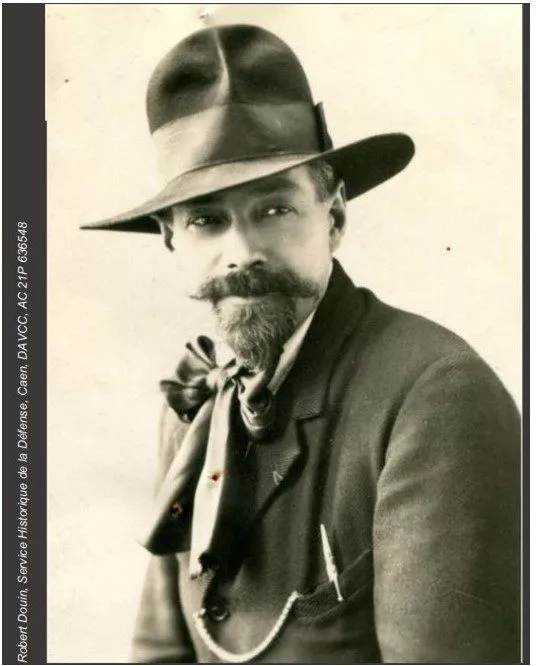

Ces actions, malheureusement, provoquent des représailles comme évoqué au § 2.1. Elles s’ajoutent ainsi au vent de panique généré par la soudaineté du Débarquement : ainsi, le 6 juin, la Gestapo fait fusiller les Résistants incarcérés à la prison de Caen. Un acte qui, malheureusement, se répètera.

2.3. Le bilan pour la Normandie

‘3,000 French civilians died in the first twenty-four hours of the invasion, double the total number of American dead [at Omaha]’ , Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’

Entre les pertes humaines et les destructions occasionnées par les combats et les bombardements, le bilan est élevé pour les Normands. Le déluge de bombes, d’obus d’artillerie et d’obus de marine détruit villes et villages, ravage le paysage et décime les troupeaux. Moins souvent mentionnées, les mines fonctionneront encore longtemps dans la région. Ce qui n’est pas détruit par des tirs indirects l’est par des tirs directs. Ainsi, les clochers deviennent des cibles évidentes car considérés comme de potentiels postes d’observation adverses ou pouvant abriter des tireurs.

Les pertes humaines sont impressionnantes. Ainsi, 19 890 civils perdent la vie pendant la bataille de Normandie. A ce bilan, il faut ajouter un nombre de blessés encore plus élevé, ainsi que 15 000 tués et 19 000 blessés suite aux bombardements effectués pendant les cinq premiers mois de 1944. Le total de près de 35 000 décès représente la moitié des 70 000 civils morts français suite à l’action des Alliés pendant la guerre. Et un peu plus de 10% des Normands se retrouvent sinistrés et sans abri lors d’OVERLORD.

Après 1944, la Reconstruction dure plus longtemps que dans le reste de la France en raison de l’ampleur des destructions. A titre d’exemple, la ville de Caen – détruite à 50% – sera prononcée officiellement reconstruite en 1963. Dans l’intervalle, les sinistrés vont vivre dans des logements d’urgence : des baraquements dits américains, britanniques, canadiens, suédois ou finlandais ; lesquels perdureront jusqu’en 1978. Par ailleurs, le rationnement s’imposera jusqu’en 1949.

3. Donc…

« Et si c’était à refaire ? », la bonne et dernière question de toute séance d’analyse après action (3A) digne de ce nom.

Les facteurs à prendre en compte ne manquent pas, qu’il s’agisse des soldats comme des effets d’une action de guerre sur l’environnement au sens large.

3.1. L’entraînement

L’entraînement ne constitue pas une variable d’ajustement.

Il ne se limite pas non plus au simple drill. Ainsi, il est impératif de rechercher le réalisme à travers des mises en situation de plus en plus dures. Et il est tout aussi nécessaire de maintenir la discipline au sein des différentes unités et à tous les niveaux : discipline au combat, certes, mais également en dehors de ceux-ci.

Par ailleurs, il vaudrait mieux éviter l’erreur qui consiste à oublier les enseignements du passé au risque de les redécouvrir souvent bien tardivement. Ainsi : ‘Losses suffered by British and Canadian units advancing into and around the city was far higher than expected, despite the heavy artillery bombardment (p. 270)… They [medical staff] were also horrified by the ignorance of troops on how best to handle the wounded… »All the lessons of the First World War seemed to have been forgotten », Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’

3.2. Les non-combattants

De la même manière, le sort des populations et de leur environnement ne peut se limiter à quelques lignes dans les plans et ordres d’opération. Il y a la guerre et les combats. Mais il y a aussi, et surtout, l’après.

Ainsi, la reconstruction s’anticipe. Et la minimisation des destructions également. D’autant que, de nos jours, des paramètres comme le fait religieux s’ajoutent à l’équation.

3.3. Et l’IA dans tout cela ?

L’intelligence artificielle, à l’évidence, permet de traiter et d’analyser un grand nombre de données – pour peu que celles-ci soient collectées. Avec, pour objectifs, l’anticipation ou des bilans très précis qui permettront de réparer.

En matière d’entraînement, elle peut offrir une quantité inimaginable de scénarios qui se basent sur autant de paramètres que le souhaite le directeur d’exercice. Elle peut également remplacer avantageusement les variables aléatoires et simuler l’incertitude.

Mais, même en calculant de la manière la plus réaliste possible, parviendra-t-elle à apprécier finement le caractère des individus, et partant, le comportement humain ?

4. En guise de conclusion générale

« Rien n’est plus pareil et pourtant rien n’a changé » , Erich Maria Remarque, Après (1931)

Formuler des critiques ou de simples observations hors contexte s’avère aisé. Et, à l’évidence, OVERLORD ne manque pas d’enseignements.

Si certaines actions ont fait l’objet en planification de décisions en toute connaissance de cause, d’autres, en revanche, souffrirent d’imprécisions. Voire d’absence d’anticipation ; bien que certains aient soulevé préalablement des points majeurs comme le problème posé par le bocage normand. Le caractère des différents chefs et les différentes formes de commandement se révélèrent cruciaux pendant la bataille de Normandie. Tout comme les actions individuelles et le mental des différents protagonistes. Les dégâts occasionnés demeurèrent visibles très longtemps dans cette région. Quant aux pertes humaines, les chiffres et les témoignages parlent d’eux-mêmes.

Dans un autre registre, le facteur météorologique a joué un rôle non négligeable dans la bataille de Normandie. Il n’était pas question, à l’époque, de dérèglement climatique ou de canicule. Or elle est passée successivement par une succession de tempêtes inhabituelle (qui faillit causer le report de l’opération), puis une longue séquence pluvieuse (avec un impact certain sur les combats et sur les organismes), pour se poursuivre par une très longue période sous des températures élevées… Le tout dans des conditions d’hygiène médiocres, tant pour les soldats que pour la population.

Oui, nombre d’enseignements puisés dans l’expérience d’OVERLORD ont marqué, par la suite, les travaux de planification, de préparation et de conduite des opérations. Ainsi que l’entraînement individuel et collectif. Ou encore les arcanes de la manipulation. Mais une question me taraude : savons-nous véritablement apprendre ? Elle me parait d’autant plus légitime que, régulièrement, nous redécouvrons. Finalement, peut être qu’il reviendra à l’intelligence artificielle de garantir notre mémoire. Un comble, peut-être, pour l’être humain, mais un outil performant… pour peu que nous sachions l’alimenter correctement.

Photo en en-tête : Robert Douin, fusillé à la prison de Caen le 6 juin 1944